我们为什么说谎?对不诚实文献的实际指导

作者:Catrine Jacobsen and Toke Reinholt Fosgaard

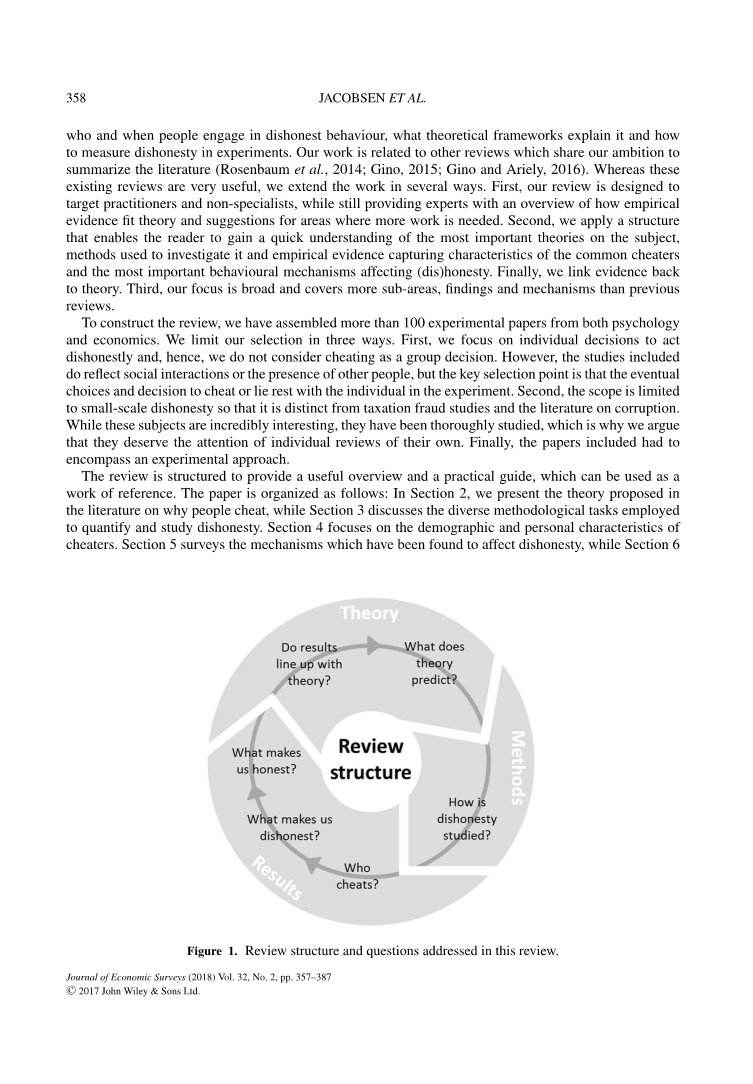

文章结构:

预测了什么

发现了

谁说谎(人口学变量,个人特性),怎么

如何测量(方法)

理论

研究展望

理论

违背或证实

会说谎(影响不诚实的行为机制),如何提升诚实

- 理论

-

- 期望效用理论 理性犯错理论

当错误行为的效用超过遵守规则的效用,人们会表现出错误行为。行为是对预期收益与预期惩罚权衡的结果,比如若合法停车的惩罚比不上按时开会的收益,则个体会选择按时开会。根据这个理论,可以通过增加犯罪成本(更严重的惩罚,更严格的监管与检查)减少错误行为。

理论无法解释1.即使当惩罚很微小甚至不存在的情况下,也不是每个人都会选择撒谎。2.几乎没有人会最大程度的说谎以使他们的收益最大化。

-

- 道德平衡理论

道德行为是对之前好的行为与坏的行为的道德平衡结果,道德身份(moral identity)很重要,因此,在研究人们的道德行为时,不应该只考虑随之而来的损失与收益。人们会把他们在一段时间里从事的道德活动情况与他们的个人标准(有限道德)作对比,只要总体平衡不被打破,人们就有可能会从事错误行为。比如某个人最近做了一些好事,产生了“过剩”的道德,为了维持道德平衡,他在随后的选择中就可能偏向于从事利己与不道德行为。

这个理论只表明了行为是道德平衡的产物,并没有预测个体将或者应该会采取什么样的行动。

2.3自我概念维持理论

自我概念与自我同一性引导人们做出选择。只要不会改变他们是好的和诚实的人的自我形象,人们就可能会说谎。这可以解释为什么当机会从天而降,会导致人们更多的说谎,因为不是他们主动去选择说谎(将错就错),以及可以解释为什么人们很少最大程度的说谎,即使这会给他们带来更大的收益。为了研究在主动说谎之后人们的自我概念是否会发生改变,研究者要求被试去判断,在不允许说谎发生的情况下,他们在类似的任务中能够表现得怎么样。以及问他们,他们感觉到的道德感与前一天相比有没有什么不同。结果是,人们低估了他们在未来在类似任务的表现(与现在表现得分相比),这意味着他们意识到了他们刚刚不诚实的行为(有意识去说谎),但是他们却没有更新他们的自我形象,感觉和前一天一样是好的和道德的。跟道德平衡理论一致,自我概念维持理论也认为人们的道德行为是有限的,只要不超过道德界限,人们就有可能去撒谎。并且道德选择越多,人们就越容易为自己的不道德行为做辩解。

2.4自私行为的合理化

为行为做辩解的内部进程可能会导致个体不诚实行为,违反前的辩解(pre-violation)使我们能够提前为不道德行为找好理由而不会威胁到道德自我。违反后的辩解(post-violation)减轻了体验到的与违反相关的不舒适与不和谐的感觉,从而抵消了对道德自我的威胁。甚至于,如果没有为不诚实行为找到正当理由,人们将不会表现得不诚实。

2.5 道德脱离

道德脱离是一系列相互联系的认知策略或机制,用于分离个体行为与其内在的价值观,以避免价值标准可能导致的对于行为的自我制裁。这种认知机制发生效用的原理在于令个体重新理解自己的行为,使行为看起来具有更少的伤害性,最小化个体对于行为责任的理解,或者降低对自己的行为可能引起他人痛苦的知觉,从而免除自我制裁。并且道德脱离策略不会运用到被试的诚实行为上也不会运用到他人的不诚实行为上,而是仅仅运用在被试的错误行为上。(双标)

2.6 有界道德和道德盲点

意识是有界的,人们可能根本没有意识到道德准则,因此无意识地说谎,当没有意识的时候,即使人们做出违反他们道德的行为,他们也不会感受到任何担忧与失调。研究者发现,当人们在处理利己主义的信息时,他们有无视不道德行为的倾向。

3如何研究不诚实行为(方法)

3.1总体推断说谎(实验经济学)

需要一个已知预期结果的统计分布(被试私下掷骰子或硬币,主试不知道实际结果),或者是一个可供比较的行为是已知的对照组。不诚实行为只能在总体水平上被识别。主试不知道真实的结果如何,也没有正确答案,因此只能从数据对比中去推断说谎是否发生。

实验范式:1.die-in-a-cup.只有一个小洞可以观察到结果,意味着被试可以确信除了自己没有人能够看见结果,因此他完全可以宣布一个更高的结果,为自己赢得更高的报酬而不会被察觉。2.丢硬币

若行为是与控制组(基线)比较时,控制组的实际行为与报告的行为都能够被核实,然而实验组的行为都不能够被证实。因此两组在报告的行为如果在总体水平上有显著差别,可以推断说谎发生。Standardized tests(有正确答案,可以精确核实?)(e.g.solving math tasks,basic trivia and/or word tasks,or real-effort tasks(counting coins),math-based matrix task)

3.2个体推断说谎(社会心理学)

能够在个人层面上察觉说谎是否发生。可以把被试的实际任务表现与与他所报告的任务表现进行对比。由于任务表现与事后的实际报告(隐蔽的记录(e.g.computer))是分离的,它看起来说谎是没有被察觉的可能性。在任务过程中需要保持隐私性。(perceptual dot-task)

3.3 社会任务

社会任务中卷入两人及以上,意味着个体的报酬取决于另外一个人,或者有一个可能影响决策的社会成分。比如独裁者博弈,信任游戏,最后通牒博弈,以及欺骗游戏,pennies-in-a-jar game

3.4 实地任务

其中一个方法是对实验室外具有代表性的样本运用经典的实验范式进行研究。可以在网上进行(无社会接触)或者直接接触被试(比如直接打电话到他们家(有社会接触))。研究者通过电话连线被试要求他们掷硬币,并且报告是否为反面(意味着收入),由于没有被发现的风险,被试可以选择谎报或者甚至不掷硬币直接报告反面去为自已赢得更高的收入。与大多数实验室研究以及网上研究相反,不管他们被要求掷多少次硬币,都找不到他们说谎的证据,甚至报告正面(无收入)比预测的更多一点。在这个研究与在网上的研究其中一个不同是这个研究卷入了社会接触(电话),无独有偶,研究者使用die-in-a-cup范式在购物商场的人们上,也没有发现他们不诚实行为的证据。

另一个方法,是在自然环境中,在人们没有意识到他们参与的情况下研究行为。缺点:难以控制可能影响研究进程的无关变量。例如,人们是自由选择进入不同的决策环境,因此很难确定被观察到的影响是由于环境还是选择环境的人。解决这个问题的一个方法是,研究者去查明特定的人群对特定的干预是怎么回应的,并且得出的结论只针对特定的人群,而不做推广。另一个方法是把实地研究与实验室研究结合起来。

到目前为止,只有三个自然实验研究已经被发表。

一:Shu et al.(2012)在实验室中发现当被要求在报告表格顶部签名时比被要求在底部签名时,被试从事更少的说谎。为了在自然条件下测试相同的假设,他们与汽车保险公司合作,根据被试所报告的里程数(高里程意味高保险费用)来测试。结果与实验室研究相似,当在报告表格的顶部签字时,被试报告了更多的行车里程。

二:Pruckner and Sausgruber(2013)研究了是否报纸版面上的道德提醒,会导致更多的人为他们所带的报纸付钱。他们测试了两种提醒:法律提醒、道德提醒。法律提醒陈述了,不为所拿的报纸付钱是偷盗与不合法的。后一种则提醒人们社会规则,人们诚实的、,对社会更有利。总体来说,只有三分之一的被试为报纸付钱。这35%付钱的人群中有25%是接受了道德提醒,与接受了法律提醒和基线(10%)有显著差异。

三:Azar et al.(2013)在当地的餐馆安排服务员找给那些单人用餐或双人用餐的顾客更多的零钱,记录是否顾客会归还多余的零钱,结果发现,大多数的顾客不会归还多余的零钱。这印证了当机会从天而降时,大多数人会进行小程度的说谎(将错就错),并且,常客比一次性顾客(重复博弈或者社会接触),女性比男性,单人用餐的顾客比双人用餐的顾客更可能归还多余的钱。但是当一个女人和一个男人一起用餐时,他们表现得与一个单人男性相同,更少得归还多余的钱。然而如果人们受到更大数量的多余零钱,更多的人会选择归还它们,即使这意味着更高的个人所得。

4 谁说谎?(年龄、性别、个人特性与背景)

4.1 年龄

Bucciol and Piovesan(2011)发现当可以脱离惩罚或不被察觉时5~15岁的孩子都会说谎,但是在决定只能做一次的情况下,他们没有说谎到最大的可能程度。在重复博弈情况下,Kanfer and Duerfeldt(1968)发现说谎的程度随着年龄与年级(2~5)递减,他们发现更大的孩子对不要去撒谎的提醒会做出更积极的响应,然而更小的孩子(2~3年级)无视这种提醒。Shaw et al.(2014)证实了6~11岁的孩子会选择说谎如果他们能够脱离察觉与或者惩罚。并且孩子能够意识到对他人诚实的重要性,如果他们能够逃脱,并且在成人面前看起来依然是诚实的光明正大的,他们会更喜欢收获更高的个人所得(尽最大程度说谎?)并且更大的孩子(9 )对表现得诚实的和光明正大的意识是更突出的。Glatzle-Rutzler and Lergetporer(2015)通过说谎游戏中孩子(10~11)和青少年(15~16)的说谎行为,发现说谎随着年龄递减,更小的孩子更多地说谎使sender受益,且对游戏中其他的玩家不会造成影响。他们也发现了有同胞兄妹的孩子更少说利己主义的谎言(以他人的损失为代价,使自己受益)。他们在研究自私与白色谎言时发现,大部分人展示出说谎厌恶,意味着即使说谎能够使自己受益,他们也倾向于不说谎。在成人研究中Friesen and Gangadhara设计了一个任务为了测试是否不同年龄的人在报告类似于工作情景下的事故有没有什么不同。结果发现,即使会减少他们在游戏中的报酬,更年长的被试也会更诚实的和更多地报告出现的事故。相似地,Fosgaard(2016)运用die-in-a-cup范式对18~70岁的成人研究发现年龄越大说谎越少。

然而有几个测试成人不诚实行为的研究中没有发现年龄的影响。总结这些研究表明,说谎行为在很小的年龄就被掌握,或者可能是本能的。

4.2 性别

几个研究认为男性比女性更不诚实,Ward and Beck(1990)发现女人经常会提前为自己的行为找好理由,Friesen and Gangadharan(2012)发现,比起女性,男性会为了更多的个人所得去从事说谎。Dreber and Johannesson(2008)发现,有55%的男人会通过传递虚假信息去增加个人所得,只有38%的女人会做出类似的行为。但是不论信息是由一个男人还是一个女人发送的,人们(无关性别)都会平等地去相信。这意味着,人们没有意识到或者考虑到,男人更容易做出说谎行为。Moran等(2008)发现,男人比女人更乐意去从事说谎行为。但是在面对一个嫉妒(envious)情景下,性别差异消失了,这可能意味着男人更能意识到他们对诱惑情景所做出的反应。在无竞争条件下,研究者发现当给予说谎机会时,男人跟女人都只欺骗一点点,但是在竞争环境中,女人会改变她们的行为,比男人欺骗得更多,男人在总体水平上是更稳定的不管是不是竞争环境。当结果与表现高度相关,并且解决任务需要某种能力时,性别差异消失了。相似地,Gino等发现,女性在与数学相关的任务中表现得更糟,因此一旦说谎是可能的,女性会从事更多的说谎以至于说谎的性别差异消失。Fosgaard等发现一旦女性被提醒说谎可以是一种选择,她们会更多的说谎,相同的提醒对男性没有影响。另外,当同伴的不诚实行为被拆穿,男性会加大他们说谎的程度而女性却不会。沿着这个方向,Bucciol and Piovesan(2011)发现当主试提醒孩子不要去说谎,女孩说谎的可能性与男孩相比大大减少了。不管有没有任何提醒,男性都更能意识到说谎是一种选择。研究也发现,女性更可能说利他主义(帮助别人更多,即使对自己有轻微的伤害)的谎言。

存在其他的因素可能干扰所发现的性别的影响,比如能力,大部分的研究使用了数学相关的任务,女性可能会选择欺骗为了补偿更低的数学能力,而且有几个研究没有发现性别影响不诚实行为的证据。

4.3 背景与个人特性(identity)

个人特性对人们的行为有重要的影响,特定的生活事件与选择,决定了我们对自己的认识。一个人的特性可以被他的宗教信仰,过去行为,专业以及职业塑造。

Shalvi等邀请了有宗教信仰的大学生与没有宗教信仰的大学生进行实验,研究假设,有宗教信仰的大学生有更强的道德感,这意味着他们对不诚实行为的评判会更加的苛刻,并且他们会从事更少的欺骗,结果表明,有宗教信仰的学生的确对不诚实行为的评判更加苛刻,但只有微小证据支持有宗教信仰的学生比没有宗教信仰的学生表现得更加诚实,两组都从事欺骗行为。Utikal等人测试一组修女与一组普通学生的行为来研究是否宗教身份将减少不诚实行为,研究发现了修女会从事不利的的说谎形式(比所期望的得到的更少),这表明了对于修女来说看起来诚实的比真正诚实更加重要。然

剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

英语原文共 31 页,剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

资料编号:[272234],资料为PDF文档或Word文档,PDF文档可免费转换为Word

课题毕业论文、文献综述、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。